Minderheiten in Europa

Zweisprachige Ortsschilder: So sieht es in Kärnten aus

Zweisprachige Ortsschilder: So sieht es in Kärnten aus

Zweisprachige Ortsschilder: So sieht es in Kärnten aus

Diesen Artikel vorlesen lassen.

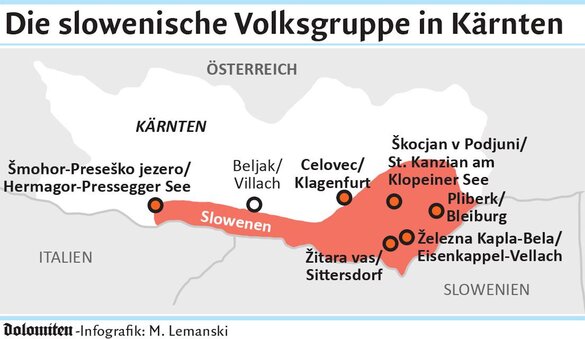

In wenigen Tagen findet die Fußball-EM der Minderheiten in Kärnten statt. Ein guter Grund, zu schauen, wie es dort minderheitenpoltisch läuft – zum Beispiel mit den zweisprachigen Ortsschildern. Hatto Schmidt, Redakteur der deutschsprachigen Zeitung in Italien, „Dolomiten“, hat mit dem Kärntner Slowenen und Anwalt Rudi Vouk gesprochen.

Wenn am 25. Juni in Südkärnten die Europeada beginnt, lernen die Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa eine verwirrende Regelung zweisprachiger Ortstafeln kennen.

Die „Dolomiten“, die deutschsprachige Zeitung in Italien, hat mit dem Anwalt und Politiker Rudi Vouk über den Ortstafelkompromiss und die Lage der Kärntner Slowenen gesprochen.

Der Ortstafelkompromiss sollte 2011 die Lösung des Ortstafelkonfliktes bringen. Hat er das?

Rudi Vouk: „Nein. Der Kompromiss enthielt das Versprechen, dass man auf freiwilliger Basis viel mehr tun wird, als man auf rechtlicher Basis – wenn man das Erkenntnis des Verfassungsgerichts auf Punkt und Beistrich umsetzen würde – erreichen könnte. Das ist nicht geschehen. Diese freiwillige Basis ist schlicht und einfach ein Krampf.“

Es gab aber neue Tafeln.

„Es gibt wenige Ausnahmen, wo man freiwillig etwas gemacht hat.“

Wie viele Ortschaften mit zweisprachigen Tafeln gibt es denn inzwischen?

„183 sind es inzwischen. Hätte man die Erkenntnis des Verfassungsgerichtes berücksichtigt, wären es über 350. Wir sind also bei 50 Prozent. Da kann man nicht von einer Lösung sprechen.“

Einer der Kritikpunkte am Ortstafelkompromiss war, dass er einen Flickenteppich unterschiedlicher rechtlicher Situationen geschaffen hat. Warum ist so etwas haltbar?

„Es ist nur deshalb haltbar, weil es im Verfassungsrang beschlossen wurde, und das ist ein Missbrauch des Verfassungsranges. Wir haben 9 Anfechtungen dagegen eingebracht. Sie wurden zurückgewiesen mit dem Argument, das Verfassungsgericht könne nicht über die Verfassung urteilen, sondern die Verfassung sei der Maßstab der Beurteilung. Das ist ein sehr formalistisches Verständnis der Verfassung. Das deutsche Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat ein anderes: In Deutschland wird inhaltlich geprüft und gesagt, wenn Sachen dem Grundgesetz widersprechen, werden sie aufgehoben, auch wenn sie im Verfassungsrang beschlossen wurden.“

Der Kompromiss ist also rechtlich nicht überprüfbar?

„Das ist der eigentliche Skandal: Man hat diesen Kompromiss unanfechtbar gestellt im Verfassungsrang und dadurch mit Verfassungsgesetz bestehende Minderheitenrechte gestrichen. Alle haben gefeiert: Wir haben mehr zweisprachige Ortstafeln. Nein! Wir haben Volksgruppenrechte gestrichen und nur einen Bruchteil dessen verwirklicht, was schon lange vorgesehen war. Ich erwarte mir aber doch, dass heuer anlässlich 50 Jahre Ortstafelsturm zumindest wieder darüber gesprochen wird. Wir haben nicht einmal die 1972 beseitigte Anzahl wieder erreicht, damals waren es 205.“

Man hoffte auch auf Entspannung durch den Kompromiss. Ist das eingetreten?

„In der Bevölkerung hat es ganz sicher Entspannung gegeben. Die Volksgruppe wird nicht mehr als Feindbild gesehen. Man könnte mit dem Thema auch keine Wahlen mehr gewinnen, wie es unter Haider noch der Fall war. Um es böse zu sagen: Es gibt neue „Sündenböcke“, die die Volksgruppe abgelöst haben, Migranten und Flüchtlinge. Wir sind jetzt die braven, autochthonen Einheimischen. Das reicht aber nicht aus, damit die Politik aktiv irgendetwas für die Erhaltung der Volksgruppe tun würde.“

Die Minderheit hat keine Bedeutung?

„Wir sind kein politisches Problem mehr, sondern etwas Ähnliches wie ein exotisches Tier, geschützt, aber auch nicht wirklich: Wenn es ausstirbt, war halt Pech dabei, und bei der Volksgruppe ist es ähnlich. Wirklich getan wird für sie nichts.“

Dann ist die Lage schlecht?

„Die Assimilation schreitet dramatisch voran. In Orten, die eigentlich als Zentren der Volksgruppe gelten, muss man nur die ersten Schulstufen anschauen: Da gibt es nur noch ein oder 2 Kinder, die mit Slowenisch-Kenntnissen in die Schule kommen. Bei der jungen Generation ist die Sprache de facto schon ausgestorben. Am stärksten ist sie noch in Klagenfurt, das aber nicht offiziell zum zweisprachigen Gebiet gehört und wo es auch keine Volksgruppenrechte gibt.“

Schutzmaßnahmen garantieren nur im angestammten Siedlungsgebiet reicht nicht?

„Die Volksgruppen sind genauso von Urbanisierungsprozessen betroffen, sie sind genauso mobil wie die Mehrheitsbevölkerung. Es sollte eigentlich nicht sein, dass sie vor die Wahl gestellt werden, entweder an diesen Modernisierungsprozessen mitzuwirken und dafür ihre Volksgruppenidentität aufzugeben oder zu verzichten, ein Modernisierungsverweigerer zu bleiben und irgendwo in den Tälern hocken zu bleiben und dafür Volksgruppenangehöriger bleiben zu dürfen.“

Was müsste geschehen?

„Der Volksgruppenschutz müsste mobiler werden. Wir brauchen schon längst Regelungen für zweisprachigen Unterricht auch in Graz und in Wien. Die Möglichkeit, Slowenisch als Amtssprache zu verwenden auch außerhalb des angestammten zweisprachigen Siedlungsgebiets, dürfte in Zeiten des Internets ja wohl kein Problem sein. Schließlich ist es möglich, in Wien Finanzamtsformulare in türkischer Sprache anzubieten, weil das Finanzamt natürlich Geld haben will. Wo ist dann das Problem, das Gleiche auch in Slowenisch zu machen?“

Haben Sie Hoffnung, dass irgendwann etwas vorangeht?

„Die Hoffnung darf man nicht aufgeben, sonst kann man Volksgruppenpolitik gleich aufgeben. Was wir brauchen, das wäre ein großes, neues Volksgruppengesetz. Entwürfe dafür gibt es ja. Auch auf europäischer Ebene gibt es immer mehr Übereinstimmung, was ein europäisches Volksgruppenrecht beinhalten sollte. Nur ist das ein Orchideenthema geworden, es gelangt nicht in die politische Öffentlichkeit. Es besteht aber die Gefahr, dass die Volksgruppen zumindest in Österreich still und leise aussterben, wenn man sich dieses Themas nicht wirklich annimmt. In 20 Jahren brauchen wir diese Diskussion nicht mehr zu führen, weil es dann tatsächlich zu spät sein wird. Wenn wir etwas machen wollen, muss das in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren.“