Jubiläum

Das Grundgesetz: 175 Jahre alt und eng mit der Schlacht in Düppel verwoben

Das Grundgesetz: 175 Jahre alt und eng mit der Schlacht in Düppel verwoben

Das Grundgesetz: 175 Jahre und mit dem Grenzland verwoben

Diesen Artikel vorlesen lassen.

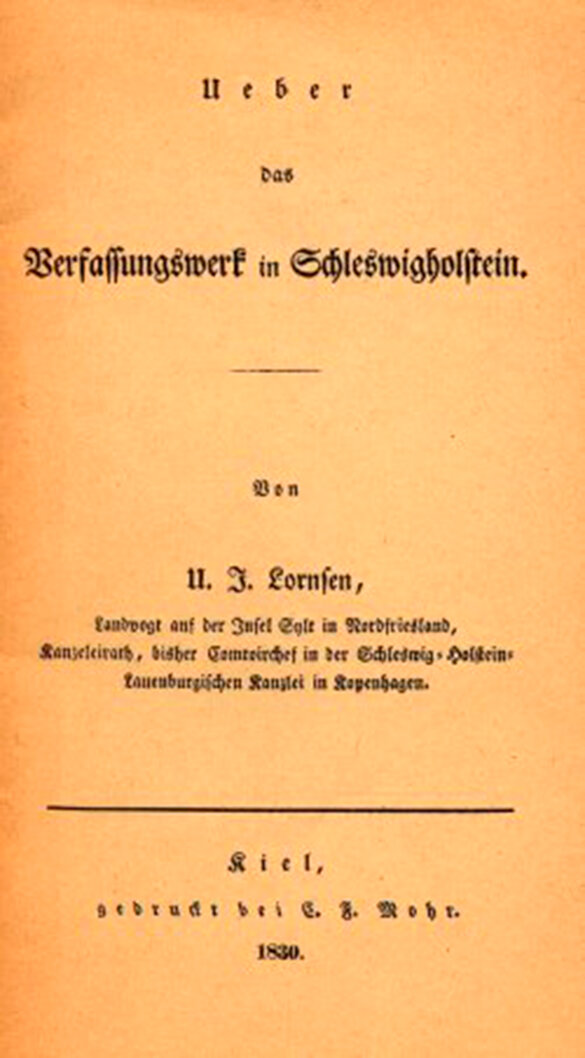

Ein Sylter Kapitänssohn schob in Dänemark die Reformbewegung an, die am 5. Juni 1849 zum ersten Grundgesetz führte. Doch er wurde auch für das Bestreben einer Loslösung Schleswig-Holsteins vom dänischen Reich vereinnahmt.

Als Uwe Jens Lornsen am 18. November 1793 in Keitum auf Sylt geboren wurde, deutete wenig darauf hin, welch einschneidende Bedeutung er für die schleswigsche und dänische Geschichte bekommen sollte. Doch die Gedanken des Kapitänssohns waren das Vorspiel für die Geburt des Grundgesetzes, aber auch für die Schleswigschen Kriege.

„Von diesem Friesen gingen Impulse für Reformen in Richtung mehr Demokratie im damals absolutistischen Dänemark aus“, erläutert Hauke Grella, Leiter des Deutschen Museums in Sonderburg.

Drang nach Freiheit

Ein Wind der Veränderung blies Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts durch Europa. Inspiriert durch die Französische Revolution forderten die Menschen mehr Rechte und mehr Selbstbestimmung. Dies ging Hand in Hand mit dem Gedanken vom eigenen Nationalstaat. 1830 erreichten die Strömungen einen Höhepunkt mit Aufständen in ganz Europa und der Julirevolution in Frankreich.

Lornsen befand sich zu diesem Zeitpunkt in Kopenhagen. Er hatte als Beamter in der Kanzlei für Schleswig, Holstein und Lauenburg Karriere gemacht. So konnte er auch aus nächster Nähe beobachten, dass die Reformgedanken am dänischen Hof noch nicht Fuß gefasst hatten.

Eine folgenschwere Flugschrift

Es zog ihn zurück nach Sylt, wo er die Stelle als Landvogt bekam. Auf dem Weg dorthin machte er in Kiel halt und traf sich mit Freunden an der Christian-Albrecht-Universität. Über Nacht gab er seine Flugschrift „Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein“ in 9.000 Exemplaren in Druck.

Er forderte eine Demokratisierung des dänischen Gesamtstaates und weitestgehende Eigenständigkeit für „Schleswigholstein“, das er als eine Einheit auffasste. Er wollte aus dem Königreich einen Doppelstaat machen, indem nur die Außen- und Verteidigungspolitik sowie zum Teil die Finanzpolitik gemeinsames Anliegen waren.

„Er wurde später von der Schleswig-Holstein-Bewegung als Galionsfigur benutzt, obwohl er keine Loslösung der Herzogtümer von Dänemark befürwortete“, so Grella.

Die ersten Samen für die Demokratie

In Kopenhagen wurde Lornsen als Unruhestifter gesehen. Er schickte seinem Chef die Flugschrift, doch dieser beorderte ihn, schnellstmöglich seinen neuen Posten anzutreten. Auf Sylt sei er „weniger schädlich“. Da er weiter agitierte, wurde er verhaftet. Dennoch hat er wesentlich dazu beigetragen, das Bewusstsein bei den Mächtigen zu wecken, dass es Zeit für Veränderung war.

„In den 1820ern hatte sich ein Reformstau aufgebaut, und es breitete sich die Einsicht aus, dass man etwas machen muss“, so Grella.

Verstärkt wurde dieser Druck dadurch, dass Holstein dem Deutschen Bund angehörte. Der hatte 1815 festgelegt, dass den einzelnen Staaten ein Recht auf eine Ständeversammlung (Stænderforsamling) haben. Da König Frederik VI. Holstein keinen Sonderstatus gewähren wollte, sah er sich gezwungen, 1834 Ständeversammlungen für Holstein, Schleswig, Jütland und die Inseln einzuführen.

„Das hatte mit Demokratie in unserem Sinn noch recht wenig zu tun, war aber ein erster Schritt in Richtung Mitbestimmung“, sagt Museumsleiter Grella.

Dänische und Schleswig-Holsteinische Liberale

Weder der Schleswig-Holstein-Bewegung mit Zentrum in Kiel noch der gleichzeitig entstehenden dänischen Bewegung ging das jedoch weit genug. Sie forderten eine Verfassung mit individuellen Rechten, wie die auf Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit.

Der Unterschied zwischen den beiden Bewegungen war jedoch schicksalhaft für die Region: Die einen wollten Selbstständigkeit für ganz Schleswig-Holstein vom Königreich Dänemark und einen Anschluss an das kommende Deutsche Reich, die anderen eine konstitutionelle Monarchie bis zur Eider.

„Auf beiden Seiten wollte man im Grunde dasselbe, aber die einen eben auf Dänisch und die anderen auf Deutsch. Und so kam es dann bei uns im Grenzland zum Knall.“

Zuspitzung des Konflikts

Im Jahr 1848 überschlugen sich dann die Ereignisse. In Kopenhagen präsentierte König Frederik VII. am 28. Januar, eine Woche nachdem er den Thron bestiegen hatte, einen Entwurf für eine Verfassung. Er sah vor, einen Reichsrat (rigsråd) mit jeweils gleich vielen Vertretern aus dem Königreich und den drei Herzogtümern einzurichten. Die Ständeversammlungen sollten das Recht erhalten, Gesetze zu erlassen und Steuern einzutreiben.

Den dänischen nationalliberalen Politikern ging das jedoch nicht weit genug. Sie forderten eine freie Verfassung und die Eingliederung des Herzogtums Schleswigs in das Königreich. Sie planten für den 21. März eine Demonstration mit der Forderung des Rücktritts der vom König ernannten Regierung.

Dies war unter anderem auch eine Reaktion auf Ereignisse in den Herzogtümern. Die Ständeversammlungen für Schleswig und Holstein beschlossen am 18. März, eine Deputation zum König zu schicken. Sie forderten ultimativ eine freie Verfassung, die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund und die Bildung einer eigenen Volksarmee.

Weitgehende Verfassung für Schleswig-Holstein

Frederik VII. kam den dänischen Nationalliberalen zuvor, entließ am 21. März seine Regierung und bildete eine Sammlungsregierung bestehend aus ehemaligen Ministern und nationalliberalen Politikern. In Kiel wurde ihm das nicht positiv ausgelegt. Es verbreitete sich das Gerücht, er sei handlungsunfähig und „in den Händen des Pöbels“.

Als Reaktion gründete ein Kreis aus schleswig-holsteinisch-gesinnten Prominenten eine provisorische Regierung. Am 15. September verabschiedete sie eine Verfassung, mit weitgehenden Bürgerrechten.

„Es war die zu der Zeit demokratischste Verfassung“, so Grella.

Krieg

Die Gründung der provisorischen Regierung hatte jedoch auch eine schwerwiegende Folge: Krieg zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. Die Auseinandersetzung ist als die schleswig-holsteinische Erhebung oder der Erste Schleswigsche Krieg bekannt. Sie endete drei Jahre später mit dem Sieg Dänemarks bei der Schlacht bei Idstedt (Isted).

Grundgesetz - doch nicht für die Herzogtümer

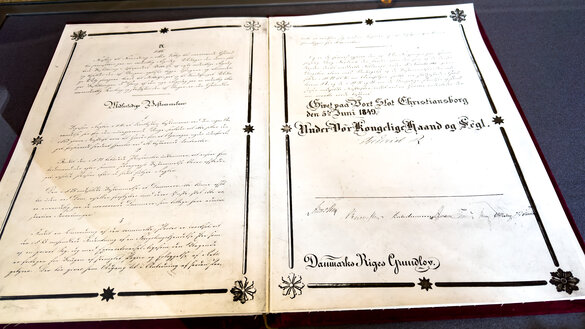

Aufmerksame Leserinnen und Leser werden bemerkt haben, dass während dieser Zeit ein ganz zentrales Ereignis stattfand: Am 5. Juni 1849 unterzeichnete Frederik VII. das Grundgesetz. Die Gedanken des Uwe Jens Jornsen waren in eine Verfassung gegossen worden. Er selbst hat von all dem jedoch nichts mehr mitbekommen. Er hatte sich 1838 das Leben genommen.

Aufgrund der Auseinandersetzungen im Grenzland galt das Grundgesetz zunächst nicht für Schleswig, es gab jedoch die Möglichkeit, den Geltungsbereich auf das Herzogtum auszuweiten.

„Die schleswig-holsteinische Bewegung wollte mehr Demokratie und einen eigenständigen Staat. Sie haben beides nicht bekommen. Es war fast schon eine skurrile Situation, dass das Grundgesetz für sie nicht galt“, sagt Grella.

Auftakt für die Schlacht bei Düppel

Von dänischer Seite strebte man eine Gesamtstaatsverfassung an, die die gemeinsamen Angelegenheiten in einer Konföderation aus Dänemark, Schleswig, Holstein und Lauenburg regeln sollte. Das Grundgesetz sollte weiterhin die inneren Angelegenheiten in Dänemark, jedoch nicht in den Herzogtümern regeln.

Holstein und Lauenburg wehrten sich jedoch gegen die Gesamtstaatsverfassung, und so galt sie nur für Dänemark und Schleswig. Diese Situation war jedoch auf die Dauer nicht tragbar, und so unterzeichnete König Christian IX. (der Stammvater der jetzigen Glücksburger Linie des Königshauses ist) 1863 die sogenannte Novemberverfassung, die Dänemark und Schleswig in einer Föderation einte.

Dies war jedoch ein Verstoß gegen die Londoner Protokolle, die den ersten Schleswigschen Krieg beendeten. Die schrieben den Bestand der Herzogtümer innerhalb des Gesamtstaates vor.

Deutsch - aber ohne Demokratie

Preußen und Österreich intervenierten aufgrund des Vertragsbruches und marschierten in Dänemark ein. Am 18. April 1864 erstürmten die preußischen Truppen die Düppeler Schanzen.

Schleswig, Holstein und Lauenburg wurden Teil eines geeinten Deutschlands unter preußischer Vorherrschaft. Die angestrebten Freiheitsrechte einer Verfassung bekamen die Menschen zwischen Königsau und Elbe jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

In Dänemark herrschte trotz Grundgesetz auch noch keine Demokratie in unserem Sinne. So hatten nur ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung Stimmrecht. Zentrale Rechte wie die Rede-, Versammlungs-, Druckfreiheit und das Eigentumsrecht hatte sie jedoch bekommen. Der größte Teil der Paragraphen des Junigrundgesetzes haben bis heute überlebt.

Quellen: Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, danmarkshistorien.dk, Den store Danske.